Laman

Online, ingat waktu

Facebook Badge

Aktifitas Sosial

Tinggalkan Pesan

Pemikiran

Pengikut

Diberdayakan oleh Blogger.

Jumat, 04 Desember 2015

Video Pasca operasi ACL Ligament Minggu ke-2 (1b)

Berikut video untuk minggu ke-2 yang bisa kamu coba latihan di rumah. Ikuti seluruh prosedur. Namun yang terpenting, sebelum kamu mencoba untuk mempraktekkan video ini di rumah, ada baiknya kamu konsultasi terlebih dahulu dengan terapis kamu di RS. Sebab tidak semua video cocok untuk kamu praktekkan.

Selasa, 03 November 2015

Video Pasca operasi ACL Ligament Minggu ke-1 (1a)

Pada tulisan sebelumnya saya sudah mengulas tentang pentingnya fisioterapi pasca operasi ACL Ligament. Fisioterapi sangat penting untuk mengembalikan fungsi dan kekuatan kaki. Tertama bagian otot. Kaki yang tidak sering dilatih sebenarnya tidak akan memberikan resiko apa-apa. Hanya saja akan memperlambat masa penyembuhan dan kestabilan kaki. Logikanya kamu bisa berjalan dalam waktu empat minggu, tanpa fisioterapi tentu akan lebih lama.

Dan yang perlu diingat, fisioterapi yang saya rasakan di Rumah Sakit hanya sebagai pemantik untuk selalu saya terapkan di rumah. Apa yang kamu lakukan saat terapi di Rumah Sakit, sebenarnya atau sangat bisa kamu lakukan di rumah. Terapis di Rumah Sakit hanya membantu dan mengarahkan untuk program-program terapi yang harus kamu jalani pada minggu satu, dua dan tiga. Selebih ya harus dilanjutkan sendiri di rumah.

Dalam beberapa proses terapi di Rumah Sakit, tentu ada beberapa terapi yang tidak dapat saya lakukan sendiri. seperti bagian menekuk kaki dengan bantuan seseorang untuk menahan agar tidak terkesan dipaksakan, maka dalam hal ini kamu dapat menagajak saudara atau siapapun untuk menghafalkan "cara" terapi tersebut kemudian dia dapat mempraktekkannya di rumah.

Kalau saya ada adik perempuan. Dia telaten untuk bisa menghafalkan gerakan-gerakan dari terapisnya. Selebihnya, adik saya yang menjadi terapis jadi-jadian di rumah. Gerakannya tidak sulit kok. Kalau kamu pernah pijit, ya rasa dan caranya sebelas dua belas lah.

Dan yang perlu diingat, fisioterapi yang saya rasakan di Rumah Sakit hanya sebagai pemantik untuk selalu saya terapkan di rumah. Apa yang kamu lakukan saat terapi di Rumah Sakit, sebenarnya atau sangat bisa kamu lakukan di rumah. Terapis di Rumah Sakit hanya membantu dan mengarahkan untuk program-program terapi yang harus kamu jalani pada minggu satu, dua dan tiga. Selebih ya harus dilanjutkan sendiri di rumah.

Dalam beberapa proses terapi di Rumah Sakit, tentu ada beberapa terapi yang tidak dapat saya lakukan sendiri. seperti bagian menekuk kaki dengan bantuan seseorang untuk menahan agar tidak terkesan dipaksakan, maka dalam hal ini kamu dapat menagajak saudara atau siapapun untuk menghafalkan "cara" terapi tersebut kemudian dia dapat mempraktekkannya di rumah.

Kalau saya ada adik perempuan. Dia telaten untuk bisa menghafalkan gerakan-gerakan dari terapisnya. Selebihnya, adik saya yang menjadi terapis jadi-jadian di rumah. Gerakannya tidak sulit kok. Kalau kamu pernah pijit, ya rasa dan caranya sebelas dua belas lah.

Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan mempermudah mendemostrasikan cara penguatan kaki kamu di rumah, kamu dapat download video berikut. Video ini lengkap dengan program pada minggu pertama pasca operasi hingga proses berjalan. Jadi sabar aja. Ga usah buru-buru. Dinikmati sambil dipraktekkan saja. Bersambung..

Kamis, 01 Oktober 2015

Minggu ke-8 Mulai berjalan (10)

Ini adalah minggu ke-7 menjelang minggu ke-8. Hampir satu minggu ini saya berjalan pincang dan menggunakan satu tongkat. Satu tongkat lebih baik daripada masih menggunakan kedua tongkat saya. Fisioterapi dan latihan di rumah masih rutin saya lakukan. Itu hukumannya wajib. Bedanya, tentu latihan beberapa minggu terakhir sudah berbeda. Minggu-minggu ini saya banyak fokus untuk latihan penguatan lutut. Saya mencoba berdiri dua kaki tanpa tongkat. Berdiri saja, tidak melangkah atau berjalan. Untuk mengukur kekeuatan kaki kanan, saya dapat menggoyangka atau memberikan beban pada bagian sebelah kanan. Jika masih ngilu jangan dipaksa. Itu artinya kaki kamu belum siap saja. Terus dilatih. Untuk latihannya, seperti biasa, karena setiap orang memilki perkembangan/progress yang berbeda-beda maka lebih baik bentuk latihan kamu dianjurkan lansung oleh terapis di RS.

Kabar baik hari ini adalah saya mulai melepaskan kedua tongkat saya. Belum genap 2 minggu sih.

Tapi pada saat terapi saya sudah melepaskan kedua tongkat. Saya cukup kewalahan lho. Bayangkan

saja, hampir genap 60hari kaki kanan saya tidak difungsikan berjalan dan hari ini saya harus coba untuk emmulai berjalan. Berat rasanya. Saya merasa seperti adek baby yang sedang belajar berjalan.

Agar dapat berjalan stabil, saya dibantu untuk memulai bagaimna teknik berjalan dengan baik oleh terapis di RS. Semula dengan mencoba member beban pada bagian yang sakit kemudian silih berganti. Lalu maju mundur maju mundur gitu terus. Sekilas saya sudah hampir mirip Syahrini. “Maju mundur cantik, cantik..” begitu. Memang latihannya begitu. Sampai saya bisa berjalan pelan sesudahnya.

Ada tekniknya. Untuk belajar berjalan dianjurkan jangan lansung melepaskan tongkat. Ada baiknya gunakan dua tongkat. Namun tongkat tersebut hanya difungsikan sebagai kestabilan agar tidak jatuh. Posisi tongkat sedikit malayang atau melebar. Kemudian cobalah jalan perlahan. Apabila sudah tidak mengalami keseimbangan maka cobalah untuk melepaskan kedua tongkat dan berjalanlah pelan seperti biasa.

Saya dapat berjalan pelan hari ini. Tapi masih tetap berat. Seingat saya, dua atau tiga hari setelah hari ini (late-post) saya masih berjalan pincang. Saya cukup lama berjalan pincang. Setiap saya berjalan pantat dan bagian tubuh bagian kanan saya semuanya turut bergoyang. Begitujuga dengan paha. Paha saya yang semula mengecil dan hari ini masih mengecil. Ini salah satu penyebab saya kesulitan berjalan. Otot kaki saya belum pulih sempurna untuk menopang berat badan saya Harus pelan-pelan. Oya, untuk paha mengecil itu lumayan lama. Paha saya baru terlihat normal beberapa minggu setelah hari ini.

Sejauh ini tidak ada masalah. Kecuali saya harus berjalan yang kelihatannya pincang. Saya sempat stress lho. Hingga saya melaporkan kasus saya ked r.Rizki. Dan jawabannya ini normal. Jangan takut. Belajar berjalan terus. Kalau hari ini 50 meter besok saya akan berjalan 100 meter. Begitu seterusnya. Bersambung..

Kabar baik hari ini adalah saya mulai melepaskan kedua tongkat saya. Belum genap 2 minggu sih.

Tapi pada saat terapi saya sudah melepaskan kedua tongkat. Saya cukup kewalahan lho. Bayangkan

saja, hampir genap 60hari kaki kanan saya tidak difungsikan berjalan dan hari ini saya harus coba untuk emmulai berjalan. Berat rasanya. Saya merasa seperti adek baby yang sedang belajar berjalan.

Agar dapat berjalan stabil, saya dibantu untuk memulai bagaimna teknik berjalan dengan baik oleh terapis di RS. Semula dengan mencoba member beban pada bagian yang sakit kemudian silih berganti. Lalu maju mundur maju mundur gitu terus. Sekilas saya sudah hampir mirip Syahrini. “Maju mundur cantik, cantik..” begitu. Memang latihannya begitu. Sampai saya bisa berjalan pelan sesudahnya.

Ada tekniknya. Untuk belajar berjalan dianjurkan jangan lansung melepaskan tongkat. Ada baiknya gunakan dua tongkat. Namun tongkat tersebut hanya difungsikan sebagai kestabilan agar tidak jatuh. Posisi tongkat sedikit malayang atau melebar. Kemudian cobalah jalan perlahan. Apabila sudah tidak mengalami keseimbangan maka cobalah untuk melepaskan kedua tongkat dan berjalanlah pelan seperti biasa.

Saya dapat berjalan pelan hari ini. Tapi masih tetap berat. Seingat saya, dua atau tiga hari setelah hari ini (late-post) saya masih berjalan pincang. Saya cukup lama berjalan pincang. Setiap saya berjalan pantat dan bagian tubuh bagian kanan saya semuanya turut bergoyang. Begitujuga dengan paha. Paha saya yang semula mengecil dan hari ini masih mengecil. Ini salah satu penyebab saya kesulitan berjalan. Otot kaki saya belum pulih sempurna untuk menopang berat badan saya Harus pelan-pelan. Oya, untuk paha mengecil itu lumayan lama. Paha saya baru terlihat normal beberapa minggu setelah hari ini.

Sejauh ini tidak ada masalah. Kecuali saya harus berjalan yang kelihatannya pincang. Saya sempat stress lho. Hingga saya melaporkan kasus saya ked r.Rizki. Dan jawabannya ini normal. Jangan takut. Belajar berjalan terus. Kalau hari ini 50 meter besok saya akan berjalan 100 meter. Begitu seterusnya. Bersambung..

Rabu, 30 September 2015

Minggu ke-7 Genu Step (9)

Pada tulisan ini saya mau mengingatkan bahwa penggunaan Genu Step (GS) atau pengaman lutut harus selalu digunakan. Kata dr. Rizki GS harus selalu digunakan selama enam bulan. Sama dengan periode kuliah dulu, satu semester ga boleh absen. Lama banget ya? Ya iya lah, namanya juga pemulihan. Memang harus begitu. Ga boleh ngeluh

Meskipun sudah mulai berjalan dengan satu tongkat (minggu ke-6) GS sangat berfungsi untuk

menjaga kestabilan lutut kamu. Kalau saya, sebelum menggunakan GS saya terbiasa menggunakan perban (coklat) bawaan setelah operasi. Saya punya dua perban. Jadi kalau yang satu udah saya anggap kotor atau udh bau obat pasti lansung saya tukar. Penggunaan perban sangat berpengaruh sekali untuk kekencangan pemakaian GS. Semula, memakai perban sendirian saya agak kesulitan. Lama-lama jadi biasa. Tanpa perban, GS yang saya gunakan sering longgar bahkan copot. Oya, yang perlu kamu ingat betul adalah jangan pernah mengganti penggunaan GS dengan engkel lutut/paha yang dijual bebas di took olahraga. Fungsi dan kualitas jelas beda, banget.

Sejak pakai GS, saya sudah tidak lagi menggunakan celana panjang. Seharian dan kemana-mana saya selalu menggunakan celana pendek. Ke RS, ke pasar atau kemanapun deh. Lebih nyantai dan enteng aja. Nah kalau kamu ga biasa pake celana pendek, pake celana panjang juga ga masalah. Saya pernah coba sekali pake celana panjang. Agak ribet sih. Tapi kemudahannya ga harus pake perban lagi. Kain celana bisa sebagai penyangga untuk penguat GS yang kamu pake.

Meskipun begitu, GS tersebut ga harus dipake tidur juga. Saya hanya menggunakan GS ketika bepergian ke luar rumah. Di dalam rumah saya tidak menggunakan perban, GS atau apapun selalin tongkat. Biasanya kalau pake GS, itu kakinya pasti sulit untuk ditekuk. Meskipun lentur tapi tetap ga enak aja. Jadi silahkan jaga kestabilan lutut kamu dengan tetap menggunakan GS. Bersambung...

Meskipun sudah mulai berjalan dengan satu tongkat (minggu ke-6) GS sangat berfungsi untuk

menjaga kestabilan lutut kamu. Kalau saya, sebelum menggunakan GS saya terbiasa menggunakan perban (coklat) bawaan setelah operasi. Saya punya dua perban. Jadi kalau yang satu udah saya anggap kotor atau udh bau obat pasti lansung saya tukar. Penggunaan perban sangat berpengaruh sekali untuk kekencangan pemakaian GS. Semula, memakai perban sendirian saya agak kesulitan. Lama-lama jadi biasa. Tanpa perban, GS yang saya gunakan sering longgar bahkan copot. Oya, yang perlu kamu ingat betul adalah jangan pernah mengganti penggunaan GS dengan engkel lutut/paha yang dijual bebas di took olahraga. Fungsi dan kualitas jelas beda, banget.

Sejak pakai GS, saya sudah tidak lagi menggunakan celana panjang. Seharian dan kemana-mana saya selalu menggunakan celana pendek. Ke RS, ke pasar atau kemanapun deh. Lebih nyantai dan enteng aja. Nah kalau kamu ga biasa pake celana pendek, pake celana panjang juga ga masalah. Saya pernah coba sekali pake celana panjang. Agak ribet sih. Tapi kemudahannya ga harus pake perban lagi. Kain celana bisa sebagai penyangga untuk penguat GS yang kamu pake.

Meskipun begitu, GS tersebut ga harus dipake tidur juga. Saya hanya menggunakan GS ketika bepergian ke luar rumah. Di dalam rumah saya tidak menggunakan perban, GS atau apapun selalin tongkat. Biasanya kalau pake GS, itu kakinya pasti sulit untuk ditekuk. Meskipun lentur tapi tetap ga enak aja. Jadi silahkan jaga kestabilan lutut kamu dengan tetap menggunakan GS. Bersambung...

Selasa, 29 September 2015

Minggu ke-5 dan 6 Lepas Tongkat (8)

Ini sudah minggu kelima. Alhamdulillah kaki saya semakin membaik. Semakin enteng. Tapi coba ditebak, apakah saya sudah bisa berjalan atau belum? Tebak dong. Gimana? Bisa apa ga?

Kalau kamu bilang saya sudah bisa berjalan, berarti jawabannya benar. Benar-benar salah maksudnya. Hingga hari ini saya masih belum bisa berjalan. Saya masih berteman baik dengan tongkat kesayangan saya. Kaki saya ternyata tidak terlalu kuat untuk saya bawa berjalan. Namun sudah bisa saya tekuk hingga 90 derjat. Bertongkatpun saya sudah sangat lancar. Saya sering berpikir, kapan saya mulai bisa berjalan?

Dalam video yang saya punya, harusnya saya sudah bisa berjalan pada minggu ini. Tapi hasilnya berbeda. Saya sudah berusaha. Tapi kaki saya tidak memungkinkan untuk diajak berjalan. Saya cemas dong. Sudah sampai detik ini jauh dari tongkat saja saya ga bisa. Akhirnya saya sms dr.Rizki dan membuat janji untuk control.

Saya bertemu dr.Rizki setelah sekian kali gagal. Maklum dokternya sibuk. Banyak pasien ACL seperti saya yang dilayani. Bukan di Padang saja, tapi untuk wilayah Sumbar, Riau dan Jambi kabarnya dr.Rizki yang nangani. Dr.Rizki menyarankan kaki saya masih butuh proses. Saya harus rajin-rajin terapi. Alhasil, sepulang dari RS, saya kehilangan satu tongkt saya. Maksudnya, mulai hari ini saya sudah disarankan untuk menggunakan satu tongkat saja.

Berjalan dengan satu tongkat itu rupanya tidak mudah. Saya terlihat pincang dan terus berasa mau jatuh kalau jalan. Tumpuan kaki saya masih lemah. Setelah beberapa hari, saya mulai bisa berjalan menggunakan satu tongkat. Tapi anehnya, saya berjalan pincang, sangat pincang. Setiap saya berjalan, pantat bagian kaknan saya turut bergoyang. Saya merasa aneh. Saya juga merasa tiba-tiba kaki saya panjang sebelah.

Setiap saya berjalan di lorong RS menuju ruang terapi, semua tertuju kepada saya. Mungkin merasa melihat aneh melihat cara berjalan saya. Menggunakan satu tongkat dengan berjalan pincang. Setiap berjalan pantat dan bagian kanan badan saya semuanya bergoyang. Bisa kamu bayangin ga?

Kaki saya memng tidak terasa ngilu lagi, tapi saya masih berjalan pincang. Terkadang ketika saya duduk, saya selalu melihat dan membandingkan paha bagian kiri dan bagian kanan. Paha bagian kanan saya mengecil. Dagingnya lembek seperti ga ada tulang. Tepatnya seperti daging kakek atau nenek kamu yang udah aga ada ototnya. Lagi-lagi saya cemas.

Setelah sms saya dibalas cepat oleh dr.Rizki, saya baru tau mengapa paha saya mengecil sebelah. Enam minggu pasca operasi dengan tiada aktivitas apapun pada kaki sebelah kanan, membuat ototnya melemah dan tidak berfungsi. Itu yang menyebabkan dagingnya menjadi lembek. Satu-satu solusinya adalah dengan selalu melakukan terapi yang dipusatkan untuk kekuatan otot paha. Katanya sih begitu.

Untuk terapi di RS saya sudah melakukan beberapa alat terapi. Ada beberapa alat terapi yang dapat kamu gunakan. Tapi tentunya semuanya sesuai dengan fasilitasi yang dimilki oleh rumah sakit tempat kamu menjalankan terapi. Terapis di RSUP Bukittinggi sangat membantu. Meskipun Cuma dijatah 30 menit, tapi saya selalu mendapatkan jatah waktu lebih. Sebab saya sudah mandiri dan bisa berlatih secara mandiri. Terapisnya Cuma bimbing di menit pertama, selanjutnya saya yang lanjutkan sesuka hati. Itupun kalau pasien yang terapi tidak banyak.

Oya saya sampai lupa. Meskipun saya sudah bisa berjalan dengan satu tongkat, lutut saya tetap, harus dan wajib menggunakan pengaman. Itu yang saya ceritakan di awal. Kata dr.Rizki itu harus digunakan enam bulan non-stop hingga benar-benar pulih. Kalau ga pake resikonya bisa bahaya. Meskipun kamu terjatuh pada saat berjalan, dan kamu menggunakan pengaman, resiko cidera tidak akan besar. Sebab pengaman tersebut akan menopang dan menjaga kestabilan lutut. Bersambung…. Klik disini

Kalau kamu bilang saya sudah bisa berjalan, berarti jawabannya benar. Benar-benar salah maksudnya. Hingga hari ini saya masih belum bisa berjalan. Saya masih berteman baik dengan tongkat kesayangan saya. Kaki saya ternyata tidak terlalu kuat untuk saya bawa berjalan. Namun sudah bisa saya tekuk hingga 90 derjat. Bertongkatpun saya sudah sangat lancar. Saya sering berpikir, kapan saya mulai bisa berjalan?

Dalam video yang saya punya, harusnya saya sudah bisa berjalan pada minggu ini. Tapi hasilnya berbeda. Saya sudah berusaha. Tapi kaki saya tidak memungkinkan untuk diajak berjalan. Saya cemas dong. Sudah sampai detik ini jauh dari tongkat saja saya ga bisa. Akhirnya saya sms dr.Rizki dan membuat janji untuk control.

Saya bertemu dr.Rizki setelah sekian kali gagal. Maklum dokternya sibuk. Banyak pasien ACL seperti saya yang dilayani. Bukan di Padang saja, tapi untuk wilayah Sumbar, Riau dan Jambi kabarnya dr.Rizki yang nangani. Dr.Rizki menyarankan kaki saya masih butuh proses. Saya harus rajin-rajin terapi. Alhasil, sepulang dari RS, saya kehilangan satu tongkt saya. Maksudnya, mulai hari ini saya sudah disarankan untuk menggunakan satu tongkat saja.

Berjalan dengan satu tongkat itu rupanya tidak mudah. Saya terlihat pincang dan terus berasa mau jatuh kalau jalan. Tumpuan kaki saya masih lemah. Setelah beberapa hari, saya mulai bisa berjalan menggunakan satu tongkat. Tapi anehnya, saya berjalan pincang, sangat pincang. Setiap saya berjalan, pantat bagian kaknan saya turut bergoyang. Saya merasa aneh. Saya juga merasa tiba-tiba kaki saya panjang sebelah.

Setiap saya berjalan di lorong RS menuju ruang terapi, semua tertuju kepada saya. Mungkin merasa melihat aneh melihat cara berjalan saya. Menggunakan satu tongkat dengan berjalan pincang. Setiap berjalan pantat dan bagian kanan badan saya semuanya bergoyang. Bisa kamu bayangin ga?

Kaki saya memng tidak terasa ngilu lagi, tapi saya masih berjalan pincang. Terkadang ketika saya duduk, saya selalu melihat dan membandingkan paha bagian kiri dan bagian kanan. Paha bagian kanan saya mengecil. Dagingnya lembek seperti ga ada tulang. Tepatnya seperti daging kakek atau nenek kamu yang udah aga ada ototnya. Lagi-lagi saya cemas.

Setelah sms saya dibalas cepat oleh dr.Rizki, saya baru tau mengapa paha saya mengecil sebelah. Enam minggu pasca operasi dengan tiada aktivitas apapun pada kaki sebelah kanan, membuat ototnya melemah dan tidak berfungsi. Itu yang menyebabkan dagingnya menjadi lembek. Satu-satu solusinya adalah dengan selalu melakukan terapi yang dipusatkan untuk kekuatan otot paha. Katanya sih begitu.

Oya saya sampai lupa. Meskipun saya sudah bisa berjalan dengan satu tongkat, lutut saya tetap, harus dan wajib menggunakan pengaman. Itu yang saya ceritakan di awal. Kata dr.Rizki itu harus digunakan enam bulan non-stop hingga benar-benar pulih. Kalau ga pake resikonya bisa bahaya. Meskipun kamu terjatuh pada saat berjalan, dan kamu menggunakan pengaman, resiko cidera tidak akan besar. Sebab pengaman tersebut akan menopang dan menjaga kestabilan lutut. Bersambung…. Klik disini

Sabtu, 12 September 2015

Minggu ke-3 dan 4 Fisioterapi (7)

Saya bisa merasakan bahwa saat ini progress kaki saya lebih baik dari minggu lalu. Lebih ringan, sudah bisa saya tekuk dan bisa saya angkat tinggi. Tapi tetap saja belum boleh diinjakkan apalagi dicoba berjalan. Itu pesan dr.Rizki beberapa waktu lalu. Saya baru control dengan dr.Rizki dua minggu pasca operasi. Setelah itu sesuai masukan dr.Rizki. Kalau disuruh control ya control, kalau ga disuruh berarti tetap melakukan fisioterapi setiap hari. Jangan lupa, siapapun dokter kamu, biasakan membuat janji terlebih dahulu. Jangan malu atau sungkan untuk bertanya. Cukup d isms saja. Ga usah di telp. Biasanya dokter itu kan sibuk, apalagi dr.Rizki, jangan tanya lagi deh.

Pada minggu ini saya sudah melakukan terapi untuk kesekian kalinya. Kebetulan saya terapi di RSUP Bukittinggi. Saya dapat rekomendasi disana. Ga kuat kalau di Padang. Jauh banget kan dari Bukittinggi. Anehnya, kok ruang fisioterapi di RS. M.Djamil bisa kayak gitu ya? Parah banget kalau kata saya. Padahal itu punya RS gede. Terapisnya tua-tua lagi. Ga rekemendasi deh.

Beda banget dengan tempay fisioterapi di Bukittinggi. Tempatnya kinclong lho. Bersih, wangi dan Alhamdulillah sangat nyaman. Petugasnya juga masih muda-muda. Tapi jangan salah, meskipun muda mereka terapis berpengalaman semua. Beberapa diantara mereka sekolah Terapis di Surakarta kalaw saya ga salah. Banyak yang berasal dari pulau Jawa. Jadi ngomong bahasa Indonesia medhok. Nah, karena saya dulu kuliah di Jogja, dan bisa bahasa Jawa jadi saya termasuk dekat dengan beebrapa terapisnya. Saya juga sering dikasih waktu tambahan dan fasilitas special lho.

Untuk latihannya, kaki saya masih dipijit agar bisa lemas. Diangkat, digoyang ya begitulah. Sendi-sendinya dicoba difungsikan lagi dengan digerak-gerakkan terus. Saya terapi jadwalnya seminggu tiga kali. Kata terapis disini ga boleh setiap hari. Meskipun begitu, terapi di rumah harus setiap hari. Kalau saya setiap waktu kalau lagi semangat kakinya dilatih terus. Dicoba diangkat, dogoyang, ditekuk dan sebagainya. Pastikan semua terapi yang kamu lakukan dirumah sendiri itu aman dan tidak beresiko.

Latihan ini juga bisa dilakukan setiap baru bangun tidur dan mau tidur. Sempatkan saja setiap hari. Untuk mengukur kekuatan kaki, setiap latihan power atau tekanan pada lutut agar selalu ditingkatkan. Misalnya hari 1 = 12 kali angkat. Hari berikunya ditambahkan sesuai dengan kekuatan kaki.

Ibarat PR waktu sekolah dulu, sepulang terapi kamu bisa Tanya terapisnya, terapi apa yang bisa kamu lakukan atau latih di rumah. Usahakan kakinya jangan sampai didiamkan.

Untuk membantu, saya gunakan video berikut. Video ini sangat membantu, karena dilengkapi dengan minggu satu, dua dan selanjutnya. Tapi kalau saya pelajari, terapi yang di video ini berbeda metodenya dengan yang direkomendasikan dr.Rizki. Saya husnuzon aja. Lagian itu video kan amerika punya. Jadi standar terapinya bedalah.Untuk videonya akan saya upload pada laman berikutnya. Bersambung.... klik disini

Beda banget dengan tempay fisioterapi di Bukittinggi. Tempatnya kinclong lho. Bersih, wangi dan Alhamdulillah sangat nyaman. Petugasnya juga masih muda-muda. Tapi jangan salah, meskipun muda mereka terapis berpengalaman semua. Beberapa diantara mereka sekolah Terapis di Surakarta kalaw saya ga salah. Banyak yang berasal dari pulau Jawa. Jadi ngomong bahasa Indonesia medhok. Nah, karena saya dulu kuliah di Jogja, dan bisa bahasa Jawa jadi saya termasuk dekat dengan beebrapa terapisnya. Saya juga sering dikasih waktu tambahan dan fasilitas special lho.

Untuk latihannya, kaki saya masih dipijit agar bisa lemas. Diangkat, digoyang ya begitulah. Sendi-sendinya dicoba difungsikan lagi dengan digerak-gerakkan terus. Saya terapi jadwalnya seminggu tiga kali. Kata terapis disini ga boleh setiap hari. Meskipun begitu, terapi di rumah harus setiap hari. Kalau saya setiap waktu kalau lagi semangat kakinya dilatih terus. Dicoba diangkat, dogoyang, ditekuk dan sebagainya. Pastikan semua terapi yang kamu lakukan dirumah sendiri itu aman dan tidak beresiko.

Latihan ini juga bisa dilakukan setiap baru bangun tidur dan mau tidur. Sempatkan saja setiap hari. Untuk mengukur kekuatan kaki, setiap latihan power atau tekanan pada lutut agar selalu ditingkatkan. Misalnya hari 1 = 12 kali angkat. Hari berikunya ditambahkan sesuai dengan kekuatan kaki.

Untuk membantu, saya gunakan video berikut. Video ini sangat membantu, karena dilengkapi dengan minggu satu, dua dan selanjutnya. Tapi kalau saya pelajari, terapi yang di video ini berbeda metodenya dengan yang direkomendasikan dr.Rizki. Saya husnuzon aja. Lagian itu video kan amerika punya. Jadi standar terapinya bedalah.Untuk videonya akan saya upload pada laman berikutnya. Bersambung.... klik disini

Kamis, 27 Agustus 2015

Minggu ke-2 Beli Tongkat (6)

Tidak berasa hari ini menjadi minggu ke-2 pasca operasi. Ini juga menjadi hari ke-2 tinggal di rumah. Seingat saya, pasca operasi saya diharuskan untuk tetap op-name selama enam hari. Itu adalah hari yang membosankan. Saya hanya bisa terbaring di atas kasur empuk dengan rutinitas yang itu-itu saja. Ik voel me vervelen. Ditambah lagi semua aktifitas bersih-bersih dan sebagainya saya lakukan dengan ikhlas saya lakukan di atas benda persegi panjang tersebut. Sekali-kali, terkadang saya beranikan melompat ke lantai untuk sekedar menghilangkan bosan. Tapi kaki saya terasa berat. Sangat berat.

Sekarang saya di rumah. Kembali ke kamar kesayangan saya. Hari ini saya lebih leluasa. Saya tidak lagi diharuskan untuk berbaring di atas kasur. Saya dibolehkan menggunakan tongkat untuk kesana-kemari. Saya gunakan tongkat yang ditopang oleh ketiak. Ada banyak pilihan tongkat sebenarnya. Namun pada kasus ACL, tongkat yang sebaiknya digunakan adalah tongkatyang ditopang oleh ketiak, bukan tongkat yang ditumpu oleh tangan.

Gerakan bertongkat saya masih sangat lambat. Saya belum terbiasa. Terkadang kalau salah-salah langkah kaki yang dioperasi terasa ngilu. Tapi tetap hati-hati aja.

Untuk kegiatan makan, mandi, ke toilet sudah bisa saya lakukan sendiri. Ada tongkat yang selalu menemani. Saat ini, tanpa tongkat saya apa atuh…. Nah, kalau mau mandi ada cara khusus yang biasa saya lakukan. Saya biasanya menutup bagian yang dioperasi dengan plastic dan saya ikat dengan tali plastic agar air tidak merembes pada tempat yang dijahit. Katanya dokternya kan ga boleh kena air. Untuk perbannya saya biasanya dua hari sekali. Kebetulan saya punya adik perempuan. Dia telaten lho. Sejak saya dirawat, dia menjadi perawat jadi-jadian. Alhamdulilah saya sangat terbantu.

Terakhir, meskipun sakit jangan lupa untuk shalat. Kaki di operasi itu bukan alasan untuk tidak shalat. Kan bisa duduk. Minimal sampai kaki ini sehat deh. Bersambung.... klik disini

Sekarang saya di rumah. Kembali ke kamar kesayangan saya. Hari ini saya lebih leluasa. Saya tidak lagi diharuskan untuk berbaring di atas kasur. Saya dibolehkan menggunakan tongkat untuk kesana-kemari. Saya gunakan tongkat yang ditopang oleh ketiak. Ada banyak pilihan tongkat sebenarnya. Namun pada kasus ACL, tongkat yang sebaiknya digunakan adalah tongkatyang ditopang oleh ketiak, bukan tongkat yang ditumpu oleh tangan.

Gerakan bertongkat saya masih sangat lambat. Saya belum terbiasa. Terkadang kalau salah-salah langkah kaki yang dioperasi terasa ngilu. Tapi tetap hati-hati aja.

Terakhir, meskipun sakit jangan lupa untuk shalat. Kaki di operasi itu bukan alasan untuk tidak shalat. Kan bisa duduk. Minimal sampai kaki ini sehat deh. Bersambung.... klik disini

Minggu, 16 Agustus 2015

Minggu ke-1: Proses Rehabilitasi Setelah Operasi ACL Ligament (5)

Minggu ini

akan menjadi hari-hari terberat setelah operasi. Tidak ada rasa sakit yang

harus dielukan, atau bosan dalam menanti kesembuhan. Bukan itu problemnya.

Keadaan yang paling membuat saya harus ekstra bersabar adalah mencoba bertahan

di atas kasur tanpa harus menggerakkan kaki (yang cidera) sedikitpun.

Maksudnya, bukan kakinya yang tidak mau saya gerakkan. Tapi memang kaki sebelah

kanan saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbujur kaku begitu saja.

Balutan perban sepanjang kaki semakin meyakinkan bahwa saya memang telah

selesai menjalani operasi.

Segala

aktifitas harus saya lakukan di atas kasur tempat saya terbaring. Syukur saja,

kasur yang saya tempati memiliki ketebalan yang nyaman. Tidak seperti kasur di

rumah atau dikosan dulu. Seharian saya tempati, permukaan kasurnya tidak akan

mengempes akibat tindihan badan saya. Mulai dari makan, shalat dan

bersih-bersih (baca: mck) harus dilakukan ditempat tidur. Jika dibayangkan,

hidup akan berasa hambar. Tapi tidak apabila dijalani. Semuanya berjalan terasa

mudah. Dinikmati saja.

Seingat

saya, hingga 36jam setelah operasi, rasa kantuk masih sangat terasa. Kalaupun

terbangun, itu tidak sepenuhnya sadar. Saya rasa, suntikan biusnya masih

bereaksi. Baru setelah itu, sedikit demi sedikit rasa sakit mulai menjalar di

bagian kaki kanan saya. Rasanya terkadang nyut-nyutan, namun diwaktu lain bisa

keram atau perih. Kata dokter yang masuk dikeesokan harinya, rasa keram atau

perih yang saya rasakan, berasal dari reaksi penyembuhan setelah operasi.

Karena itu, kaki saya harus tetap berada dalam keadaan lurus dan tidak boleh

tertekuk sama sekali.

Dokter

menyarankan, selama masa tunggu pemulihan, saya dapat berlatih dengan cara-cara

yang sederhana. Dimulai dari mencoba merasakan keberadaan lutut kemudian

melakukan tarikan atau penegangan secara berulang. Karena masih pertama, jadi

rasanya ngilu. Pada sesi ini, saya masih kesulitan untuk merasakan atau

menegangkan otot bagian lutut. Seperti mati rasa.

Memasuki

hari ketiga, proses terapi dapat dilanjutkan dengan latihan-latihan lain.

Dengan keadaan kaki terbujur lurus, saya dilatih untuk mulai mengangkat bagian

kaki yang cidera. Dengan cara menaruh bantalan kecil dibawat lutut sebagai

pengganjal dan mempermudah proses latihan. Jadi, yang diangkat bukan satu

batang kaki bagian kanan, bukan. Tapi hanya dari lutut hingga telapak kaki

saja. Makanya dikasih bantalan dibawah lutut. Itu berfungsi sebagai penahan dan

pendorong otot kaki saat bagian kaki bawah diangkat.

Karena itu, menurut

dokter terapi disini, tidak ada latihan lain yang ditambahkan dalam masa satu

minggu ini. Cukup dua bentuk itu saja. Sementara itu, saya coba searching video

rehabilitasi cidera ligament, saya mendapatkan video yang berjudul “ACL

REHABILITATION; FROM SURGERY BACK TO THE FIELD”. Kebetulan di RS tempat saya

rawat inap, ada wifi gratis. Cepat banget downloadnya. Itu video ada beberapa

sesi untuk sekian minggu. Jadi dapat dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan

perminggunya. Bagi yang berkebutuhan, coba saja download dengan link yang sudah

saya tulis di atas. (..) bersambung

Minggu, 28 Juni 2015

Hari H operasi ACL Ligament (4)

Tindakan

operasi lutut saya baru dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 di RS.

M.Jamil Padang. Operasi dilakukan dibawah kendali dr.Rizki Sp.Ot dan residennya

dr.Yonzi. Seingat saya, operasi berlansung cukup lama dan banyak memakan waktu.

Dari perkiraan awal, operasi dijadwalkan hanya berlansung selama 2 (dua) jam

saja. Konkritnya, saya memasuki ruang operasi pukul 08.30 WIB dan baru bisa meninggalkan

ruang operasi pada pukul 12.30 WIB. Seusai operasi saya didorong dengan kasur

rawat menuju ruang inap Ambun Pagi.

Dalam

keadaan setengah sadar, saya masih bisa melihat dan berkomunikasi sejara

normal. Tapi masih berasa melayang. Seingat saya, dokter bius di ruang operasi

tidak membius badan saya secara total, cuma bagian kaki ke bawah katanya. Tapi

tetap saja efek biusnya saya rasakan total di seluruh badan. Sebelum dibius di

atas meja operasi, saya masih sempat ngobrol dan ketawa cekikikan dengan

sejumlah dokter dan residen disana. Ceritanya ngalor-ngidul. Dari persoalan

ksehatan hingga ke wilayah privasi. Semuanya dibahas dalam konsep komedi

singkat. Setelah saya pikir-pikir, itu hanya trik dokter bius itu saja, agar

tubuh saya menjadi lebih rileks sebelum dioperasi.

Setelah

beberapa suntikan menghujan di beberapa titik badan saya, terutama bagian

punggung, lambat laun saya merasa tenang dan hilang. Tidak ada lagi suara yang

bisa saya dengarkan. Tidak ada lagi rasa nyeri akibat tusukan jarum suntik.

Semuanya terasa tenang lalu terdiam.

Setelah

beberapa suntikan menghujan di beberapa titik badan saya, terutama bagian

punggung, lambat laun saya merasa tenang dan hilang. Tidak ada lagi suara yang

bisa saya dengarkan. Tidak ada lagi rasa nyeri akibat tusukan jarum suntik.

Semuanya terasa tenang lalu terdiam.

Hebatnya

ditengah operasi masih berlansung, tiba-tiba saya terbangun. Mata saya dihujani

cahaya yang memantul dari arah lampu ruang operasi. Beberapa saat kemudian saya

sadar bahwa saya masih di ruang operasi dan proses operasi masih berlansung.

Tapi jangan salah paham dulu, meskipun saya terbangun dan sadar 40%, tetap saja

saya tidak merasakan apapun selalin sialu dan rasa dingin. Saya hanya bisa

menggerakkan tangan dan badan bagian atas saja. Selebihnya saya rasa masih

dalam efek bius.

Lebih

hebatnya lagi, selama saya tersadar, saya sempat liat bagaimana proses operasi

berlansung. Tapi bukan secara lansung. Saya lihat melalui kamera yang dipasang

di sisi sebelah kiri saya. Layarnya sebesar 14inc. Saya juga kurang mengerti

apa maksud dari tayangan yang ditampilkan di layar sebelah saya. Tayangannya

bukan sosok dokter yang sedang mengoperasi, bukan. Itu tayangan yang

menunjukkan proses kerja alat yang dimasukkan ke dalam lutut saya. Semisal

teropong. Jadi teropong itu memnatau seluruh proses kerja operasi. Pokoknya

gitu deh. Dibayangin aja sendiri. Ga sakit kok.

Hal yang tak

kalah penting disini adalah mencukur bulu kaki. Dicukur aja sampai licin.

Terutama sebatang kaki yang mengalami cidera. Kalau saya sih, mending dicukur

dua batang kaki sekaligus. Biar ga aneh. Kalau dicukur sebatang kaki, yang

satunya polos dan tapi yang satunya berbulu. Wahh.. ga oke banget. Itu

tujuannya biar steril kata dokternya. Biar tidak ada bulu-bulu kaki yang

melekat atau mengganggu saat operasi berlansung. Makanya harus dicukur licin.

Dan mencukur yang seperti ini baru pertama saya lakukan seumur hidup lho.

Bayangin aja, dua batang kaki dicukur licin semua. Saya menghabiskan waktu hampir

2 jam untuk mencukur saja, belum mandinya setelah itu. Kalau saran saya, selain

cukur rata bagian kaki, bulu kemaluan Mr.P atau Ms.V sekalian dicukur aja.

Terserah mau licin atau ga licin. Yang penting dirapiin aja. Biar terliaht

ganteng atau cantik. Asal tau aja, bagian itu nanti akan mendapat sentuhan dan

dilihat lansung oleh dokter saat operasi dan perawat setelah operasi. Tujuannya

untuk melancarkan buang air kecil melalui selang kecil yang disalurkan ke

tempat pembuangan yang sudah disiapkan. Jadi daripada ga enak dilihat, mending

dirapiin aja, bersambung.. (..)

Senin, 08 Juni 2015

Persiapan sebelum operasi ACL Ligament (3)

Setelah

mendengarkan keterangan dari dokter di poli, kemudian saya memutuskan untuk

menerima tawaran operasi pemulihan. Menurut saya, pilihan untuk menjalani

operasi adalah solusi yang baik untuk kesehatan. Sebab tindakan operasi akan sangat

berpengaruh pada saat lanjut usia nanti. Menurut keterangan dokter, tidak ada

paksaan bagi pasien untuk melakukan operasi. Pasien boleh saja dengan bebas

untuk memilih tindakan operasi atau tidak.

Pada usia

muda, dengan adanya cidera ACL lutut ini, tidak akan memberikan dampak yang

signifikan bagi kesehatan dan mobile pasien. Beda halnya di usia lanjut nanti,

cidera yang dirasakan tentu akan tambah berisiko apabila tidak ditanggualngi

dari awal. Nah, mumpung usia saya masih di bawah 30th, proses

penyembuhan tentu akan berjalan maksimal disbanding penyembuhan yang dilakukan

pada usia tua.

Sesegera

mungkin saya pulang dan membicarakan dengan keluarga di rumah. Disebabkan untuk

alasan kesehatan, operasi sudah semestinya dilakukan. Tanpa pikir panjang lagi

saya mengkonfirmasi saran dr.Rizki dan kemudian saya di daftarkan sebagai

pasien calon operasi.

Rupanya,

proses operasi ACL berbeda dengan proses operasi kebanyakan. Dalam kasus saya,

operasi tidak dapat lansung dilakukan, atau operasi tidak dapat dilakukan dalam

waktu sesegera mungkin pasca klaim dokter kepada pasien. Ada beberapa hal yang

harus dipenuhi pasien terlebih dahulu, diantaranya adalah;

Memenuhi

kebijakan administrasi RS

Selama

proses scanning berlansung, saya disuruh tidur selama 2 (dua) jam tanpa

menggunakan pakaian. Dalam keadaan seperti itu, suhu ruangan akan terasa dingin

banget, mungkin dibawah 20 derjat celcius. Tapi jangan khawatir, ada pakaian

khususnya kok, nanti pasti dikasih sama petugas.

Hanya saja,

hasil scan pada MRI lebih spesifik. Tidak hanya fokus pada penampakan gambar

tulang seperti pada ronsen, namun MRI lebih mendetail memperlihatkan seluruh

elemen yang ada pada jaringan tulang hingga urat. Gambar yang terpotretpun

tidak hanya satu foto perlembar. Dalam foto hasil MRI saya, terdapat puluhan

foto dalam 1lembar. Dan hasil scan MRI tersebut terdiri dari beberapa lembar.

Dikarenakan

cara kerjanya yang begitu rumit, biaya menjalani MRI lumayan tinggi. Kalau

dibayar secara pribadi, pasien harus merogoh kocek sebesar 2.4juta rupiah.

Mahalnya ketulungan. Tapi kalau pasien peserta BPJS bisa gratis atau ga bayar.

Awalnya memang bayar sendiri, tapi nanti kwitansi pembayarannya bisa di klaim sebagai

ganti pembiayaan peserta BPJS.

Untuk mengurus

biaya klaim tersebut lumayan ribet. Dalam kasus saya, prosesnya terlalu

njelimet. Disuruh bolak-balik nanya ini nanya itu. Disuruh balik hari ini atau

balik lagi hari itu. Kepastian untuk mendapatkan biaya klaim susahnya minta

ampun. Saat itu saya berpikir kayaknya ini urusan ga ada habisnya. Terus terang

aja, saya merasa dipermainkan sama si petugas. Saya dikasih janji-janji manis,

namun ternyata janji itu tak lebih dari sekedar janji palsu. Tapi ga masalah,

biarin deh. Saya juga ga terlalu ngarep banget, walalupun itu duit jumlahnya

lumayan buat bisa beli sepeda statis. Beberapa har kemudian, saya jadi kenal

salah satu petugas yang turut berpartisipasi ngerjain saya. Dia nyapa saya

melalui salah satu media sosial. Sekarang dia udah jadi teman saya.

Kesimpulannya, duit saya hilang, teman barupun datang. Not bad.

Terapi

sebelum operasi

Ini dia yang

saya maksud bahwa ada proses berbeda dengan proses operasi kebanyakan. Dalam

kasus cidera ACL Ligament, setiap pasien diharuskan mesti mempersiapkan fisik

terlebih dahulu. Terutama pada daerah lutut yang cidera. Kata dokter, terapi

sebelum operasi bertujuan untuk mengokohkan bagian yang akan dioperasi sebab

sangat berpengaruh pada saat dioperasi dan saat proses penyembuhan.

Terapi dapat

dilakukan dengan dua cara saja, berenang dan bersepeda. Pasien dibolehkan untuk

memilih salah satu alternative yang ditawarkan, atau menjalani dua-duanya lebih

baik. Untuk waktu terapi, dianjurkan bagi pasien untuk dapat melakukan secara

rutin. Tapi ga harus etiap hari lho. Mungkin kalau berenang bisa 3 minggu

sekali. Saya lakukan itu secara rutin selama tiga bulan sebelum operasi.

Sebenarnya capek juga berenang terus, tapi yam au gimana.

Tapi bagi

pasien yang memilih untuk bersepeda juga dapat dilakukan secara rutin. Dulu

saya maunya juga bersepeda saja, tapi karena dirumah ga ada sepeda, saya

berenang aja. Saya bahkan sempat mau beli sepeda Polygon. Udah nanya-nanya

harga juga, udah minta tolong teman nyariin juga tapi akhirnya ga jadi sampai

sekarang. Rupanya, bersepeda yang dimaksud itu adalah bersepeda dengan

menggunakan sepeda statis, itu lho sepeda yang kayak di tempat fitnes. Jadi

kalau terfikir mau beli sepeda, belinya sepeda statis aja. Sepeda statis akan

sangat terpake dan bermanfaat pada saat proses penyembuhan pasca operasi, bersambung..

(..) klik disini

Senin, 25 Mei 2015

Mengenal cidera ACL Ligament (2)

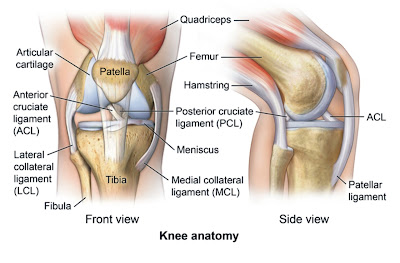

Anterior

Cruciate Ligament (ACL) adalah urat di dalam sendi yang menjaga kestabilan

sendi lutut. Cedera ACL sering terjadi pada olah raga high-impact, seperti

sepak bola, futsal, tenis, badminton, bola basket dan olah raga bela diri. Pada

umumnya ACL dapat cedera pada keadaan ketika sedang lari mendadak

berhenti kemudian berputar arah sehingga menyebabkan lutut terpuntir atau

lompat dan mendarat dengan posisi lutut terpuntir.

Pada saat

cedera biasanya pasien akan mendengar suara seperti ada yang patah dalam sendi.

Saat itu tiba-tiba pasien merasa 'kehilangan tenaga' dan langsung jatuh.

Kadang-kadang setelah beberapa saat, pasien dapat berjalan kembali tetapi

pincang, sendi lutut sulit digerakkan karena nyeri, dan diikuti dengan bengkak.

Namun

sering, setelah cedera 1-2 hari, pasien dapat jalan seperti biasa. Keadaan ini bukan

berarti ACL sudah sembuh. Pada perkembangannya pasien akan merasakan bahwa

lututnya tidak stabil, gampang 'goyang' dan sering timbul nyeri.

Dengan

cedera ACL pasien akan sulit sekali untuk dapat melakukan aktifitashigh-impact

sports, seperti main bola, futsal, basket atau badminton. Sebagian besar Cedera

ACL Ligamen memerlukan tindakkan operasi Arthroscopy agar pasien dapat pulih

seperti sedia kala.

Standar

operasi Arthroscopy ACL Reconstruction yang kami pakai adalah Arthroscopic ACL

Double Bundle Reconstruction. Tehnik ini telah kami lakukan lebih dari 1.000

kali sejak tahun 2007. Tehnik operasi ini sangat populer di USA, Eropa dan

Jepang karena dengan tehnik ini, hasilnya sangat memuaskan pasien. Saat ini

tehnik operasi ini dipakai sebagai standard untuk operasi cedera ACL

atlet-atlet papan atas kelas dunia, misalnya Tiger Wood.

Pada

prinsipnya, operasi ini menggunakan 2 (dua) buah urat pengganti (grafts) untuk

mengganti ACL yang rusak. Dibandingkan tehnik operasi ACL tradisional yang

hanya menggunakan 1 (satu) buah graft. Setelah operasi, pasien dapat langsung

merasakan lututnya sangat stabil dan kira-kira setelah 6 (enam) bulan

rehabilitasi, pasien dapat kembali ke aktifitas high-impact sports, bersambung..

(..) klik disini

Senin, 18 Mei 2015

Cidera Pada Bagian Lutut (1)

Bagi mereka

yang tidak begitu mengenal saya, saya biasanya dipanggil Fadhli. Sedangkan bagi

mereka yang kenal baik dengan saya secara personal, saya lebih dikenal dengan

sebutan Bul (27th). Belakangan, atau tepatnya sejak beberapa tahun lalu,

saya memiliki persoalan dengan kekuatan dan stabilitas lutut. Sejumlah keluhan

selalu terasa pada bagian lutut yang kemudian membuat saya berinisiatif untuk

melaporkan keluhan ini secara medis ke Rumah Sakit.

Saat ini

saya masih berdomisili di Bukittinggi, Jam Gadang adalah maskot kebanggaan

sekaligus symbol sejarah tempat tinggal saya. Namun dalam tulisan ini saya

tidak akan membahas Jam Gadang secara panjang lebar. Cukup sebagai pengantar

bahwa dengan keberadaan Jam Gadang, Bukittinggi dikenal sebagai Kota Wisata.

Bukan hanya

Jam Gadang yang membuat Bukittinggi dikenal baik secara nasional. Fasilitas

kesehatan miliki pemerintah maupun swasta juga tidak kalah memadai. Buktinya, Rumah

Sakit Stroke berskala Nasional (RSSN) dibangun di Kota saya sebagai

satu-satunya rujukan bagi pasien yang mengalami Stroke untuk wilayah Sumatera.

Dalam

keluhan lutut saya, tentunya saya tidak dirujuk ke RSSN Bukittinggi. Setelah

mengurus rujukan dari Puskesmas setempat, Dokter Puskesmas merujuk saya untuk segera

melapor ke Rumah Sakit Ahmad Mochtar Bukittinggi. Ini adalah RS miliki

pemerintah yang sangat ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun luar daerah.

Sebagai

peserta BPJS kelas.1, saya mendaftarkan berkas sebagai pasien untuk poli Bedah

atau Orthopedi. Di Poli Orthoedi, saya didampingi oleh dr.Eri. Belakangan saya

tau bahwa dr.Eri adalah dokter bedah senior dan memiliki banyak pasien di RS

lain di Bukittinggi. Hanya saja, dalam kasus lutut saya, tidak banyak

penjelasan yang diberikan dokter kepada saya. Dokter tersebut hanya bilang

kalau keluhan saya ini belum dapat diatasi oleh pihak RS. Ahmad Mochtar. Oleh

karena itu, siang itu juga saya diberi rujukan untuk sesegera mungkin menemui

dr.Rizki, Sp. Ot di RS. M. Jamil Padang.

Bukittinggi-Padang

saya taksir berjarak 70km lebih kurang. Untuk jarak segitu biasanya membutuhkan

waktu selama 2jam dengan kecepatan 70-80km/jam. Pelan-pelan aja, yang penting

sampai tujuan.

Motor saya mendarat

di RS. M. Jamil Padang tepat pada pukul 10.00 WIB. Siapa yang sangka, antrian

untuk pasien BPJS membludak. Rame banget. Lebih dari 500 kartu antrian ludes.

Setelah saya Tanya-tanya, rupanya di RS ini kalau datangnya kesiangan memang

gitu, apalagi kalau pakai BPJS. Gapapa deh, dinikmati aja. Ngantri panjang juga

sekali-kali ini.

Dengan waktu

tunggu selama 3jam, akhirnya nama saya dipanggil. Selepas pengurusan

administrasi, saya lansung menuju poli Orthopedi. Beruntung banget, nama saya

lansung dipanggil dan masuk ke ruangan dr.Rizki, yang sebelumnya sudah

dipanggil juga ke ruangan dokter resident. Itu lho, dokter-dokter muda yang

lagi pendidikan spesialis di RS, jadinya disebut resident.

Di ruangan

dr.Rizki saya disuruh lepas sepatu dan menaiki kasur periksa. Saat itu saya

menggunakan celana panjang, jadi harus dilipat sampe paha. Agak malu

sebenarnya. Bukan malu sama dr.Rizkinya, tapi malu sama mahasiswi koas yang

banyak banget liatain saya. Semuanya perempuan. Saya taksir umurnya 21-23th.

Cuma beberapa tahun lebih muda dibawah saya, haduhhhh.. Setelah celana saya

terlipat sampai atas lutut, dr.Rizki mencoba menggoyangkan lutut saya ke kanan dan

ke kiri secara berulang-ulang. Hampir 1menit ada kayaknya. Saya ga tau

dokternya ngerasain apaan. Dokternya Cuma bilang, ini sakit ga? Kalau ini?

Ngilu ga? Begitu terus selama 1 menit dan selesai. Lalu saya dibolehkan turun

dari kasur dan duduk di bangku pasien seperti semula. Setelah nyoret-nyoret di

catatan rekam medis saya, lalu dr.Rizki nanya lagi, Ini awalnya gimana? Pernah

jatuh? Keluhannya gimana? Tanpa basa-basi lalu saya ceritakan seperti ini;

Kejadian ini

terjadi saat saya berusia 22th. Tepatnya 5 (lima) tahun lalu pada tahun 2010 saat

saya masih aktif kuliah Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya

jatuh saat bermain Basket. Posisi saya sebagai center saat itu tidak memungkinkan

untuk berpijak dengan baik setelah merebut bola di udara. Posisi

mendarat/berpijak yang salah, hingga memutar kedua kaki saya, menyebabkan saya

tumbang pada saat itu juga. Spontan saja, teman-teman mengangkat dan meluruskan

kaki saya ke atas sebagai bentuk pertolongan pertama saat kecelakaan di

lapangan.

Seingat

saya, dulu, saya tidak pernah jatuh saat bermain, bahkan saat melayang ke udara pun Alhamdulillah

lancer-lancar aja. Dan yang harus saya akui adalah, cidera tersebut adalah

akibat kesalahan saya sendiri yang terlalu bernafsu hingga mengenyampingkan

pemanasan sebelum bermain. Saya bermain basket sejak saya masih duduk di bangku

SMP. Baru pada tingkat SMU saya memiliki beberapa prestasi melalui kejuaran

pertandingan basket antar sekolah, baik dalam daerah maupunluar daerah. Hingga

saat kuliahpun, sore hari selepas kuliah biasanya saya menghabiskan waktu sore

untuk main atau setidaknya nongkrong di lapangan. Aktivitas tersebut baru

berakhir ketika saya mulai skripsi di awal tahun 2010. Saat itu berat saya

44kg. Kurus banget. Tinggi 168cm. Hingga saya wisuda pada agustus 2010, saya

tidak lagi ke lapangan. Alasan bekerja dan sejenisnya mebuat saya sibuk untuk

tidak lagi main di lapangan. Hanya saja, pada satu waktu saya berpikir untuk

datang dan kembali bermain di lapangan. Saat itu berat saya sudah 68Kg.

Perkiraan tinggi 170cm. Hampir ideal nih.

Dengan

kondisi fisik yang tidak seharusnya bermain basket seperti biasa, disebabkan

berat badan bertambah dan sudah fakum total sekian bulan plus tanpa pemanasan,

membuat saya jatuh dan cidera pada menit-menit pertama. Satu kali nyerang dan

satu kali bertahan, tumbang.

Berdasarkan

keterangan saya di atas, singkatnya dr.Rizki mengklaim bahwa saya mengalami

cidera lutut yang disebut Anterior Cruciate Ligament atau ACL

LIGAMENT. Kata dokter ACL Ligament merupakan cidera yang paling sering

dialami oleh olahragawan atau atlet pada umumnya. Cidera ini menyebabkan

tersobeknya urat/tulang rawan yang berfungsi sebagai penyeimbang pada

persendian diantara otot lutut. Akibat cidera ini, lutut saya sering terasa

seperti lepas disebabkan salah pijakan, melompat, berlari, kaki terlalu lelah

karena bekerja seharian, mengangkat beban berat yang tumpuannya pada lutut yang

cidera dan masih banyak lagi. Dengan adanya keluhan-keluhan tersebut,

menyebabkan saya merasa terbatas untuk melakukan kegiatan dan aktivitas

sehari-hari. Sebagai solusinya, dr.Rizki menyarankan saya untuk segera

melakukan operasi, bersambung.. (..) klik disini

Rabu, 29 April 2015

Menuju Lokasi Wisata Saribu Rumah Gadang (2)

Melewati Kebun Teh Solok

|

| Mengiring jalan |

|

| Penikmat alam |

|

| Berpose |

|

| Ambil posisi |

Situs Lokasi Wisata Saribu Rumah Gadang

Saya sampai di Muaro Labuh. Angka Km di dekat stir

menunjukkan angka 210. Artinya, jarak tempuh Buittinggi-Muaro Labuh saya

habiskan sejauh 210 Km dengan kecepatan rata-rata 80Km/Jam. Ini perjalanan yang

cukup jauh. Lebih jauh dibanding yang saya perkirakan di awal. Apalagi, saya

memasuki Nagari Muaro Labuh saat adzan magrib berkumandang. Kira-kira pukul

18.30 WIB. Saya pangkas 45 menit untuk waktu yang dihabiskan saat berhenti di

jalan.

|

| Penginapan, pelepas penat |

Hari semakin gelap. Rasanya tidak mungkin untuk terus

melanjutkan perjalanan. Jalan yang mau ditempuh pun sudah ga tau lagi mau

diarahkan kemana. Ini sudah di jantung nagari Muaro Labuh. Kalau mau perjalanan

berjalan lancar dan menyenangkan, saya kira harus mencari masyarakat local yang

bisa menemani untuk penunjuk jalan. Sebab tak satupun dari teman-teman KPK yang

pernah melangkahkan kakinya jauh ke nagari ini. Jadi, kita main aman saja.

Pucuak dicinto bulan pun tibo. Kita dapat teman,

namanya juga Romi. Si Romi ini teman dari si Romi. Dia berprofesi sebagai

Satpam di PLN Muaro Labuh. Berkat Romi, perjalanan agak terasa lebih mudah.

Romi menyarankan, agar perjalanan ke lokasi wisata dilanjutkan besok pagi saja.

Ya, mau gimana lagi, perjalanan ga bisa dipaksakan. Pulang ke Bukittinggi pun

juga tidak bisa diteruskan. Ngapain juga pulang, ini juga baru datang.

Terpaksa, saya harus memperpanjang satu hari lagi untuk menikmati sentuhan

Nagari Muaro Labuh. Sudah malam, semuanya juga sudah pada letih. Kita butuh

tempat istirahat, kita butuh penginapan.

|

| Gerbang depan |

|

| Melangkah masuk |

|

| Kebersamaan Paralu Kawan (KPK) |

|

| Alhamdulillah, terimakasih |

Selasa, 28 April 2015

Menuju Lokasi Wisata Saribu Rumah Gadang (1)

Ini bukan rute pertama yang saya (baca: kita) lalui. Jauh

sejak tahun-tahun sebelumnya, saya menggelinding ke beberapa kawasan wisata

daerah secara berkala. Merealisasikan minat, memanjakan mata atau

sekedar mencari kambing hitam untuk menghempas lelah.

|

| Penampakan icon wisata sebelum pintu masuk |

Untuk sekian kalinya dalam blog ini, saya kembali menegaskan

bahwa, rute ini saya lalui bersama komunitas “Kebersamaan Paralu Kawan (KPK)Bukittinggi”. Sebuah komunitas badunsanak yang sudah ada sejak 12

tahun lalu, kurang lebih begitu. Anggotanya tidak banyak, hanya terdiri dari

beberapa orang saja. Kalau saya hitung-hitung sepuluh orang itu sudah paling

banyak. Tapi jangan salah, meskipun tidak sebanyak personil boy-band

korea atau segagah aktor manusia harimau, KPK Bukittinggi memiliki anggota yang

loyal dan bisa diandalkan.

|

| Panorama alam, beriklim dingin |

Disebabkan kondisi yang demikian, dua atau tiga orang di

dalam komunitas hanya bisa ditemui dua hingga lima kali dalam setahun. Itupun kalau

lagi pulang kampung, saat membeli belanjaan untuk keperluan usaha di daerah-daerah

yang dibeli di Pasar Grosir Aur. Meskipun begitu, sesekalinya pulang, biasanya

kita celebrate with party kecil-kecilan. Nah, dalam hal ini, celebrate

atau perayaannya kita putuskan untuk berangkat menuju Lokasi Wisata Saribu

Rumah Gadang, tepatnya berada di jantung Nagari Muaro Labuh, Sumatera Barat.

|

| Dari sebelah kiri; Lyan, Adi, Rama, Romi, Eka dan Ali |

Momentnya pun pas banget, hari Senin 8 Juni 2015 atau 3 hari

sebelum memasuki bulan ramadhan. Serentak dengan agenda masyarakat yang hendak pai

balimau. Saya pikir, pilihan untuk berangkat hari senin sudah sangat

kondusif. Hari senin masih hari kerja, ga bakal rame atau terlalu sesak di

lokasi wisata. Apalagi, pada hari senin tersebut belum tergolong hari libur,

hari besar atau tanggal merah. Bagi anggota komunitas yang pada hari itu

bekerja, tentunya sudah mengantongi izin terlebih dahulu. Jadi sudah pasti

aman. Tapi sayangnya ini tidak berlaku bagi konco saya yang bagarak di

toko emas, Sadi Namanya. Katanya sih, ga mendapatkan izin dari juragannya. Ya

sudah, ditinggal saja, yuk berangkat…!!

|

| Mencumbu angin |

Bukittinggi-Muaro Labuh

Taksiran saya, jarak tempuh Bukittingi-Muaro Labuh via Solok

hanya berjarak 150km dengan waktu empat jam berkecepatan 80km/jam menggunakan

Kijang Grand. Karena pertimbangan itu, berangkat agak siangpun ga jadi masalah.

Sebab, saya patok sampai disana sudah agak sore dan perjalanan pulang ke

Bukittinggi bisa dilakukan pada malam hari.

|

| Terhampar |

Untuk menghantam macet, stir saya putar balik via Sungai

Buluah yang sangat terkenal sebagai jalan pintas penghalau macet. Oya,

sebenarnya yang putar stir bukan saya, saya sih belum bisa. Romi dan Adi yang

biasa nge-drive. Saya sama yang lain bertugas untuk duduk manis aja,

sambil maota atau ngobrol ngalor-ngidul. Kembali pada kontek

pembicaraan, jalan pintas sungai buluah yang saya kira dapat menjadi pemintas,

rupanya tidak membuahkan hasil. Untung saja, Rama, mengusulkan untuk memutar

stir melalui nagari Sariak, itu tembusnya ke Batu Palano sebelum Pasar Koto

Baru.

|

| Bukan air laut |

Jumat, 03 April 2015

Lampu Hijau Jilbab Polwan

Diterbitkan

oleh Padang Ekspres

Tanggal 28

Maret 2015

Oleh:

Ashabul Fadhli

Dosen STAIN

Batusangkar dan bergiat di

Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bukittinggi

Sorotan mengenai aturan berjilbab bagi polisi wanita (Polwan) kembali

bergulir. Setelah gencar diberitakan semenjak tahun lalu, ketika diangkatnya

wacana jilbab sebagai bentuk kelengkapan seragam bekerja, pemberitaan mengenai

jilbab Polwan saat ini kembali diketengahkan. Bedanya, kali ini bukan lagi terkait

rancangan ataupun pembicaraan anggaran jilbab Polwan, melainkan ketuk palu

tentang pengesahan yang mengizinkan Polwan untuk mengenakan jilbab sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini ditandai dengan penanda tanganan

peraturan Kapolri yang tertuang dalam surat keputusan Nomor KEP/245/III/2015

yang merupakan perubahan atas surat keputusan Nomor SKEP/702/IX/2005 sebelumnya

tentang aturan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri (Kompas,

25/3).

Bagi Polwan yang beragama Islam, kabar ini tentunya menjadi kado

istimewa, agar dalam bertugas nanti Polwan sudah bisa mengenakan Jilbab sebagai

atribut dan cerminan pakaian muslimah. Kebijakan ini sekaligus menjadi titik

terang dari penantian yang tergolong lama. Sebab, ketika polemik tersebut

dibahas dalam salah satu rapat kerja Wakapolri beserta jajarannya dengan Komisi III DPR tahun silam, angin segar sempat

berhembus ke tubuh Polwan. Izin yang semula membolehkan Polwan untuk

menggunakan jilbab, rupanya ditarik kembali mengingat belum terwujudnya payung hukum

secara legal-formal.

Meskipun terkesan lamban, realisasi dari aturan baru ini patut di

apresiasi oleh seluruh kalangan, terutama bagi Polwan yang sudah memutuskan

untuk mengenakan jilbab. Artinya, kepercayaan yang diberikan Polri kepada

Polwan harus diiringi dengan sikap berupa peningkatan kerja. Tentu saja ini

menjadi moment bagi Polwan untuk membuktikan bahwa pakaian tidaklah menjadi

hambatan dan keterbatasan dalam menjalani aktifitas.

Kebutuhan

Primer

Pelbagai

referensi keagamaan menunjukkan bahwa alat penutup kepala –yang familiar saat

ini—sudah terlebih dahulu dikenal dengan nama dan fungsi yang beragam. Baik Nasrani

(redid/zammah), Yahudi (tiferet) maupun Islam (jalaba/libas)

pernah atau telah terlebih dahulu menggunakan penutup kepala tersebut dengan

cara, bentuk dan fungsi yang beragam (Nasaruddin Umar, 2002). Disetiap zaman,

daerah dan qabilah penggunaan tutup kepala ini juga dilatar belakangi

oleh sejarah, filosofi serta keadaan geografisnya masing-masing. Artinya,

persoalan mengenai jilbab sudah berlansung lama seiring perkembangan sejarah

manusia. Hal ini terkait substansinya sebagai pakaian penutup badan (baca:

kepala) dengan memperhatikan etika dan tanggung jawab (personal dan sosial) yang

mengitarinya.

Lebih

dari itu, saat Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena melanggar perintah

Tuhan, persoalan utama yang segera disikapi adalah perintah untuk menutup

aurat. Sejatinya, ide dasar pakaian yang dimaksud saat itu adalah seruan menutup

aurat. Namun karena godaan setan, aurat manusia jadi terbuka. Untuk menutupinya

digunakanlah kain penutup badan yang lazim disebut pakaian. Jadi sangat

rasional apabila argumen ini bertujuan untuk mengembalikan aurat pada ide

dasarnya, yaitu untuk ditutup, bukan untuk dibuka apalagi dipamerkan.

Dalam pandangan Islam, selang saat diserukan

perintah dan ketentuan untuk menutup aurat, manusia berkewajiban untuk

tunduk dan patuh atas apa yang telah diperintahkan. Dalam makna umum,

perintah menggunakan jilbab ditujukan untuk menutupi kepala. Namun secara

khusus, wajah dan telapak tangan menjadi pengecualian yang harus ditutupi. Hal

ini disebabkan pemahaman jilbab dalam bahasa arab memiliki makna yang kompleks.

Meskipun begitu, seruan menggunakan jilbab selalu memiliki tujuan sosial yang

relevan dengan konteks kekinian.

Jika dikaji lebih teliti, selain menghadirkan tujuan personal bagi

yang menggunakan, secara implisit tersimpan tujuan sosial berupa perlindungan,

yaitu perlindungan tersirat dan tersurat. Perlindungan tersirat

dimaksudkan sebagai suatu ketundukan atas sebuah perintah yang menghendaki terwujudnya

kemaslahatan dalam diri manusia. Sederhananya, jilbab disebut juga sebagai

identitas sosial, yang secara simbolik membedakan antara perempuan muslim dengan perempuan non muslim. Sedangkan tersurat, lebih dimaksudkan sebagai pakaian luar yang menutupi

badan seperti jilbab atau seragam resmi yang berfungsi untuk melindungi tubuh.

Pemahaman ini tentu saja tidak bersifat tunggal, sebab tujuan sosial tersebut

dapat terintegrasi secara heterogen.

Bagi masyarakat modern, jilbab sudah

berformulasi sebagai kebutuhan primer, bahkan berfungsi sebagai penghias

bagi perempuan muslim. Aturan penggunanaan

jilbab tidak lagi sebatas perintah dan aturan agama, namun telah

terinternalisasi dalam diri. Pengenaannya di ruang publik sudah menjadi hal

yang sangat lazim dan cendrung diminati oleh semua umur, bahkan menjadi atribut

resmi dalam beberapa birokrasi, salah satunya di lembaga Polri saat ini.

Internalisasi di atas adalah wujud dari

keyakinan yang kemudian bermanifestasi dalam pola kehidupan sosial. Penggunaan jilbab tidak lagi dipandang sebagai

kebutuhan pribadi, melainkan beranjak pada kebutuhan sosial yang berjejer dalam

lingkup birokrasi dan pemerintahan. Karena itu, pengguna jilbab dan seragam

pendukung lainnya dapat dikatakan “satu paket” yang sulit dipisahkan dalam

lingkungan sosial. Di dalamnya terdapat semangat egalitarianisme dan humanisme.

Hal ini dipicu dari semangat hubungan vertikal yang terjadi antara manusia

dengan Tuhan, serta hubungan horizontal antara sesama manusia terkait tuntutan

dan prilaku dalam kehidupan sosialnya.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan

beribadat menurut agamanya. Diperkuat oleh Pasal 28E ayat (2)

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Selain itu dalamPasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga

diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia dan negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Secara esensial, amanat

konstitusi tersebut sangat kental dengan pesan keadilan dan kemanusiaan.

Meskipun tidak menggunakan jubah agama untuk melegitimasi dan melakukan

pembenaran, pesan-pesan tersebut harus senantiasa ditumbuh kembangkan dalam

pemikiran dan tindakan manusia.

Berangkat dari asumsi di atas, penggunaan

jilbab merupakan bagian dari hak dasar yang melekat dan dilmiliki perempuan

(baca: Polwan). Realisasi pemakaian jilbab bagi Polwan tetap harus mendapat

dorongan dan pengawalan, mengingat kebijakan ini masih tergolong baru dalam

skala nasional. Meskipun Aceh sudah memulainya terlebih dahulu, tetap saja

peluang terjadinya gesekan tetap ada. Konsekuensinya, penyematan hak

yang disandang harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan. Usaha ini sangat memungkinkan terwujudnya

kesadaran kritis menuju transformasi sosial bagi segenap jajaran Polwan. Secara

tidak lansung, tranformasi ini akan menghadirkan mental dan pola pikir yang

baik secara sistemik bagi Polwan dengan citra yang menghiasi kepalanya (..)

Rabu, 25 Maret 2015

Aturan Jilbab Polwan 2015

Kepolisian

akhirnya mengesahkan peraturan yang memperbolehkan polisi wanita (Polwan) untuk

mengenakan jilbab. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris

Besar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/3).

Keputusan

peraturan itu tertuang dalam surat bernomor Kep/245/III/2015 yang merupakan

perubahan dari Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/702/IX/2005 tanggal 30

September 2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS

Polri.

Melalui

kebijakan tersebut, Kapolri sudah mengeluarkan Keputusan Kapolri No

245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang perubahan atas sebagian surat

keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang

sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Berikut ini isi gubahannya yang dikutip Dream.co.id dari akun Facebook Div Humas Mabes Polri;

1. (a) Pengguna Polwan Polda Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi Polwan Muslimah lainnya yang berkeinginan memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku (b) Tutup kepala:

Berikut ini isi gubahannya yang dikutip Dream.co.id dari akun Facebook Div Humas Mabes Polri;

1. (a) Pengguna Polwan Polda Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi Polwan Muslimah lainnya yang berkeinginan memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku (b) Tutup kepala:

1)

Jilbab model tunggal polos

atau tanpa emblem

2)

Jilbab warna coklat tua

polisi digunakan pada pakaian dinas warna coklat dan PDL II loreng brimob

3)

Jilbab warna abu-abu

digunakan pada PD musik gabungan

4)

Jilbab warna hitam polos digunakan pada

pakaian dinas selain angka 2 dan 3

5)

Jilbab pada pakaian

olahraga disesuaikan dengan warna celana training, dan

6)

Bagi staf reskrim, intelkam

dan paminal untuk warna jilbab disesuaikan dengan warna celana

(c) Tutup

badan. Polwan berjilbab menggunakan celana panjang

(d) Tutup kaki. Bagi polwan berjilbab wajib menggunakan:

(d) Tutup kaki. Bagi polwan berjilbab wajib menggunakan:

1)

Sepatu dinas ankleboots

warna hitam dgn kaus kaki warna hitam digunakan pada pakaian dinas polwan

2)

Sepatu dinas ankleboots

warna putih dengan kaus kaki warna putih digunakan pada PD musik gabungan

3)

Sepatu dinas lapangan warna

hitam dengan kaus kaki hitam digunakan pada PDP Danup-I, PDL-II Two Tone,

PDL-II Loreng Brimob, PDL-II Hitam Brimob, PD CRT dan PD Misi PBB

4)

Sepatu dinas tunggang

digunakan pada PDL-II Patwal Roda Dua dan PD Joki

5)

Sepatu Dinas safety shoes

digunakan pada PD Nautika dan PD Teknika

Langganan:

Komentar (Atom)

Mengenai Saya

- Ashabul Fadhli

- Bukittinggi 29 Oktober 1988 Alamat: Bukittinggi Domisili: Jogja

Labels

- Alternative (4)

- Artikel (46)

- Buku Bagus (6)

- Gender (18)

- Komunitas (5)

- Opini (13)

- Proses Rhabilitasi Cidera ACL Ligament (12)

- Teori Sosial (8)

- Training (5)

Diam bukan jawaban

Pluralism itu indah

Vote Gender Equality

Software Desain

Clothing Order

Pengunjung

2010 - Catatan Semak Belukar is proudly powered by Blogger

Blogger Template created by Anshul

Design By Templatelite.com

Blogger Template created by Anshul

Design By Templatelite.com